中高生レポート㉛ | 高校生世代チャレンジプログラム(2021年度)

井上日菜さん 東京・私立駒込高校1年生。国際教養コースでグローバルな出来事や歴史を学んでいます。海外の人ともコミュニケーションを楽しみたいので、英語のほか、ポルトガル語、フランス語を学んでいます

中高生レポーター

中高生レポーターあなたもチャレンジ・レポートを書いてみませんか?

\ あなたの言葉が学びの輪を広げていく /

高校生が未来に向けてチャレンジするプログラム

私が参加したプログラムは、「東京都教育委員会・東京スポーツ文化館」が主催する「2021年度高校生世代チャレンジプログラム」(2021年10月~2022年2月、全11回)です。

運営の「NPO法人Curiosity」は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けての人づくりを行っている団体で、高校生世代チャレンジプログラムは、SDGsのコンセプトに沿って、未来を担う高校生世代が「いま」互いを認め合い、未来につなげるためにベストを尽くしてできることは何か、何をすべきなのかを考えてイベントなどを企画し、自ら実施し体験するというものです。

SDGsとは、よりよい未来のために解決するべき課題をまとめ、2030年までの達成を目指す国際目標です。

「未来に向けて動きたい!」けど、何をしていいのかわからない

このプログラムに参加したのきっかけは、ネットでこのプログラムを見つけたからです。

SDGsが2030年までの解決を掲げているのにも関わらず、目指すべき目標に向けて自分が何も動けていないことに焦りを感じながらも、中学生になったと思ったら、いつの間にか高校受験を終えて高校生になり、気づけば大学受験も迫っています。

私たちは学生ではあるけれど、このまま世の中の問題を他人事として、大人が何とかしてくれるだろうと、受け身な姿勢でいていいのだろうか?

時間が過ぎるのは早く、私は「未来に向けて何かしたい!」とむずむずしていましたが、気持ちだけでは動こうにも何をすればいいのかわかりませんでした。

本プログラムでは、「多くの人がサポートしてくださること」と「課題が事前に明確になっていること」、この2点が参加する決め手となりました。

オンラインで仲間とつながった4ヵ月間

プログラム開始時には、まずは今回の機会を通して、自分をどのように成長させたいかなど、個々にゴールを設定。

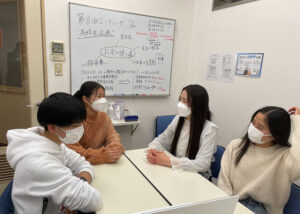

1チーム、5人程度の高校生に大学生や社会人のサポーターが2名ほどつき、10チームにわかれて活動しました。 チームでの活動は、2週間に一度のペースで約6時間のオンラインミーティングの場が設けられているほか、それぞれのチームが自主的にZoomなどのツールで意思疎通をはかることが求められていました。

しかし、コロナ禍以前は同じ場所で一緒に話して考えることが当たり前だったため、オンライン上で小さな声や動きをキャッチして話を展開していくことになかなか慣れることができず、大きな難しさを感じました。

直接メンバーと話せないので、相手の考えや気持ちを十分に理解するのに時間がかかってしまいました。

4ヵ月間という長い期間で、それぞれのメンバーが持つ問題意識も活動に使える時間も違います。

私はこのことに気づくことができず、どうすればみんなの意見を引き出せるのか、苦しい思いをしました。

このレポートを書きながら振り返ると、課題解決の糸口も見つからず、気持ちに余裕がなかったのだと思います。

互いをよく知り、理解して、信じて頼ることができたら、もっとスムーズにいったのかもしれません。

「化粧品廃棄減」をヒントに課題に取り組む

私のグループ「RCAP アールキャップ」(Responsible Production and Consumption、使う責任・作る責任の頭文字をとっています)は、当初食品の廃棄ロスを削減しようと考えていましたが、コロナ禍で食品を扱う難しさに直面しました。

そんなとき、社会人サポーターが「株式会社シロ」の「化粧品廃棄減」の取り組みについての新聞記事を見つけ、共有してくれました。

高校生も興味のある化粧品に着目することは、メンバーのモチベーションを上げることにつながりました。

まずは、私たちがこれまで食品廃棄減を目標に動いてきたがその難しさに直面したこと、シロの化粧品廃棄減の活動にコミットせてもらいたい旨を伝えしました。

そして、その後社長とオンラインで話をし、「外装不良製品」という存在について教えてもらいました。

外装不良製品とは、中身には問題がないが、ボトルや箱に小さな傷があり販売されなくなってしまった製品のこと。

外装不良製品はテスターなどとして店頭に並べられていますが、傷のあるボトルやパッケージは破棄され、中身は良品のボトルに入れ替えられて販売されています。

私たちのゴールは、少しでも「もったいない」を減らしていくこと。

そこで、私たちは外装不良製品を廃棄するのではなく、購入者に届けることを考えました。

そして、販売会の利益を「NPO法人チャイボラ」に寄付をすることを購入者にも告知し、付加価値を付けることにしました。

チャイボラは養護施設の職員サポートを行っている団体で、代表とはオンラインで話をし、活動で得た収益を寄付することに決めました。

チャイボラとの打ち合わせで、現在日本の養護施設は職員ひとりが対応する子どもの数は20人と多く、親などから小さなころから愛されてこなかった子どもたちが養護施設でも人員不足のために充分なケアに受けられないという厳しい現状を知りました。

この子どもたちが私たちと同じ世代であることが寄付先の決め手となりました。

チームプロジェクトで大賞を受賞

そして、プログラム最終日の2022年2月20日に行われた、全チームの報告会でアールキャップは大賞を受賞することができました。

このタイミングで新しいメンバーを募ったところ、新たに4人が参加。私たちの活動に魅力を感じ、協力してくれる新メンバーが得られとても心強かったです。

そしてシロの協力のもと、3月19日(土)、20日(日)の2日間、「もったいない!!販売会」を開催。

この企画自体は、報告会の際にはすでに開催は決まっていましたが、販売会の準備やメンバーの試験期間などの都合で報告会後に開催となりました(報告会が過ぎてもこのようなプログラム活動は実施可能です)。

企画内容は、外装不良製品をそのまま販売することで少しでも「もったいない」をなくすこと。

販売会では購入者にアンケートを実施し、これまで製品を最後まで使いきれなかったものがあるか、なぜ使いきれなかったのかなどの質問に回答してもらい、SDGsの「つかう責任」について考えてもらいました。

今回の販売会で、より多くの人が「ものを大切にすること」とはどういうことなのか考えるきっかけになることを願っています。

そして、私自身も「なぜ、もったいないをなくしたいのか」何度も考えました。

ものを大切にすることで、それができる過程に携わる多くの人たちの苦労や時間、思いを無駄にしないことにつながると思いました。

周囲のサポートに感謝しつつ、挑戦は続く

このプログラムに参加して、さまざまな経験と学びがありました。

シンプルにみえたチラシ作りがこんなにも難しいこと、接客が面白かったこと、シロ本社を見学して会社の雰囲気や方針を肌で感じたことなど、挑戦しなければ得られなかったものばかりです。

また、これらの経験を通して多くの方からたくさんの支援をいただき、これからもアールキャップでの活動を続けていきたいと強く思っています。

そして、今後もコンスタントに今回のような販売会を行ったり、他の学生団体と一緒に活動したいと考えています。

悩んだことも、苦しかったことも、販売会の時には楽しさや面白さに変えることができました。

それはメンバーを含め周りからの助けがあったからです。感謝の気持ちでいっぱいです。

この「高校生世代チャレンジプログラム」は、流行りのタピオカ屋についてなどのような話題だけでは物足りない高校生、身近で感じる筋の通らない校則の理屈にうんざりしている高校生、大人の言うことやることに疑問を抱き始めた高校生におすすめのプログラムです。

このプログラムでなくても、まずやってみることでこれまではっきりしなかったものが見えてくるはずです。

だから、私は今後も何か機会を見つけて挑戦していきます。