ニューヨーク大学アブダビ校 | 中東のリベラルアーツカレッジで、115ヵ国の仲間と全額奨学金で学ぶ!?

SENPAI

SENPAI海外大学に進学したSENPAIが、留学生活をレポートします!

徐 亜斗香(じょ あとか)

2015年に「関西学院大阪インターナショナルスクール」を卒業し、「ニューヨーク大学アブダビ校」に進学。高校生時代に、中学生向けの「トライアングル・サマースクール」を主宰。子どもたちの教育向上に興味があり、バリ島の学校でトイレを作ったり、アルゼンチンのスラム街で子どもたちと触れ合ったりもした。将来は、国連職員になったのち、自ら発展途上国の子どもたちの教育と生活向上を促進するNGO、またはNPOを設立したいと思っている

ニューヨーク大学アブダビ校 | アブダビにあるNY大学?

アラブ首長国連邦にある「ニューヨーク大学アブダビ校」(New York University Abu Dhabi、NYUAD)で学んでいる、3年生の徐亜斗香(じょ あとか)と申します。

※アラブ首長国連邦(United Arab Emirates、UAE)は、西アジア・中東の国で、アラビア半島のペルシア湾に面した地域に位置する7つの首長国からなる連邦国家。首都はアブダビ

ニューヨーク大学アブダビ校は、米国のニューヨーク・マンハッタンにある私立大学「ニューヨーク大学」の初となる分校で、アブダビ政府から100パーセントの出資を受けて2010年に設立。世界中から集まった学生が学んでいます。

アブダビ校はリベラルアーツカレッジ

米国のニューヨーク大学は総合大学ですが、NYUADはリベラルアーツ・カレッジです。

入学時に学部を決めず、いろいろな分野の授業を受けてから、2年生春までに自分の専攻や専攻を選べるしくみとなっています。

私の専攻は「公共政策」で、副専攻で「演劇学」と「芸術工学」を学んでいます。

| 大学 | ニューヨーク大学アブダビ校 New York University Abu Dhabi |

| 設立 | 2010年 |

| 所在地 | Saadiyat Marina District – Abu Dhabi アラブ首長国連邦(首都アブダビ) |

| 学生数 | 1学年約300名、全学で約1200名 |

| 留学期間 | 2015年8月〜2019年6月(予定) |

| 留学コスト | Full Scholarship(全額奨学金) |

| 専攻 | 公共政策、副専攻/演劇学、芸術工学 |

| 出願した大学 | アメリカ、日本、香港、アラブ首長国連邦の計15、6校 |

| この大学を選んだ理由 | ①全額奨学金だったこと、②大学の費用で世界各国に行くことができる、③世界各国からの学生が集まっている |

ニューヨーク大学アブダビ校 | なぜ海外大学に進学したのか

私は、幼稚園から高校まで日本のインターナショナルスクールに通っていたこともあり、小さなころからアメリカの大学に憧れていました。

高校生になったときには、「海外で勉学に励む!」と決め、海外大学受験への覚悟は早くから決まっていました。

中学生向けサマースクール活動が転機に

私が高校時代に夢中になったことは、中学生向けのディスカッションやプレゼンテーションを活動的に行うサマースクールを立ち上げ、2年間に渡りサマースクールを開催したことです。

高1の夏に参加した「HLAB」のサマースクールでの体験が大きな刺激となり、高2と高3の夏には高校の友人やHLABで出会った仲間たちと、「トライアングル・サマースクール」を開催しました。

高校の2年間で「国際バカロレア」のディプロマプログラム(DP)を受講していたので、もちろん勉学にも励んでいました。

ただ、実際にはこのサマースクールを勉強よりも重点を置いていて、クラウドファンディングに挑戦したり、さまざまな企業に出向いてプレゼンテーションを行って協賛を集めたりと、高校生離れした生活を送っていました。

ニューヨーク大学アブダビ校 | SATからACTに変更…受験対策について

そのため、本格的に海外大学の受験準備に入ったのは、高3に上がる直前の春くらいでした。

SATからACTに転向して出願

2ヵ月後にある「SAT(Scholastic Assessment Test)」(大学進学適性試験)のためにある程度は勉強したものの、あまり大学受験のことは考えていませんでした。

しかし、このときに受けたSATのスコアがあまりにも悪く、「これでは志望校に落ちる」と思い、高3の夏からきちんと勉強をはじめました。

その後、2回SATを受けたもののあまり点数が伸びず、「私にはSATが合っていないのではないか」と思い、もうひとつの統一試験「ACT(American College Testing)」に移行したところ、ACTの点数のほうがよかったため、最終的にはすべての大学にACTの点数を出しました(IB DPのpredicted scoresも合わせて提出しました)。

出願した大学は15校程度

出願した大学は、アメリカをはじめ、日本、香港、アラブ首長国連邦の計15、6校の大学。もともと日本の大学に進学する意思はなかったため、日本の大学は滑り止めという位置付けでした。

多くの大学に対して、高3の1月1日までに履歴書やACTのスコア、エッセイなど、受験に必要なものを揃えて提出しなければならなかったので、この年末は平穏な年越しができなかったのを覚えています。

ニューヨーク大学アブダビ校 | 出願から合格までの流れ

NYUADは、インターナショナルスクールの先輩が教えてくれたのをきっかけに興味を持ち、母からも受験を勧められたので出願することにしました。

2次試験はアブダビにて実施

アメリカの大学では、出願以前に卒業生による面接等が行われますが、NYUADはユニークな2次選考方式を取っており、一次の書類審査に通過すると、2次審査は実際にアブダビに呼ばれて行われます。

往復の航空券やアブダビ市内を観光する費用はすべて大学持ちなので、実質無料でアブダビに旅行感覚で行くことができました。

3日間におよぶ2次選考では、もちろん模擬授業を受けたり面接を行ったりするのですが、大学側が学生を判断するだけではなく、学生側も大学やアブダビという街が自分に合っているかを判断する場でもあります。

私はレギュラー・ディシジョン(一般的な時期での出願)でNYUADを受験したので、年に4回実施されている2次選考の2月下旬の部で選ばれました。

なお、この2次選考への参加は、本合格をもらうために必須となっています。

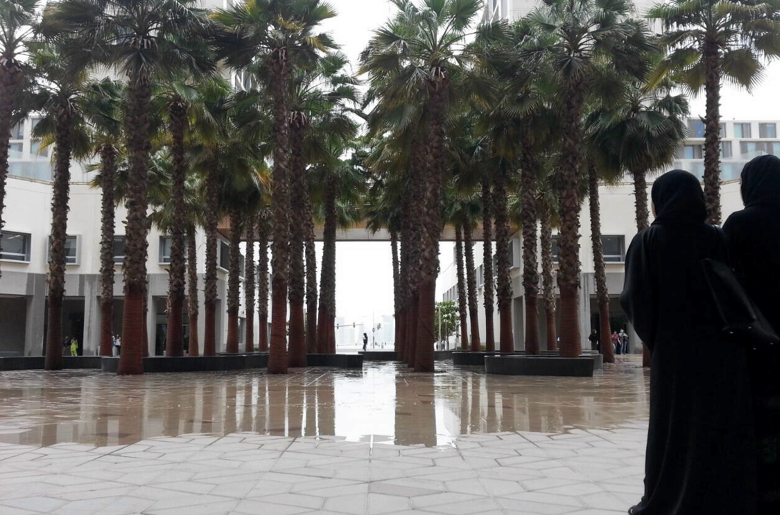

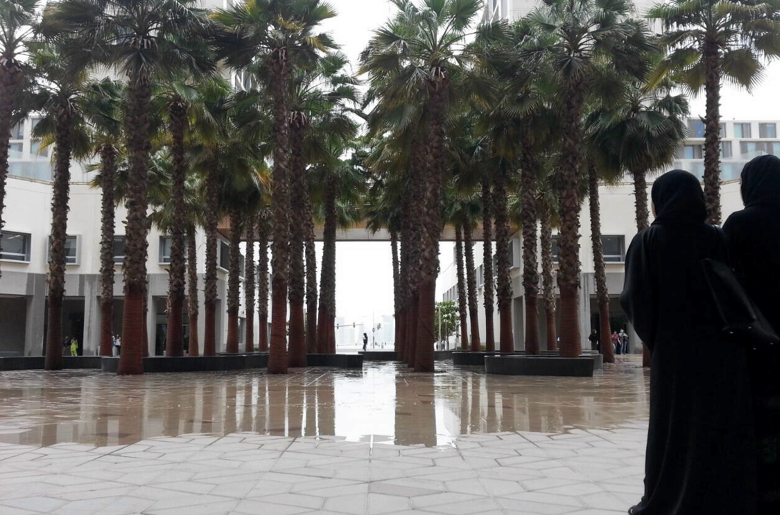

アブダビって安全な場所?

正直に言うと、私も実際にアブダビを訪れるまでは「中東にあるけれど安全かな?」と思っていました。

けれど、2次選考で大学や街を訪れて、そのような心配は無用だということを肌で感じました。

ムスリム国家であるため、市内に行く際にはあまり肌を露出した服装をしない、お酒は限られたところでしか手に入らない…といった制約はありますが、キャンパス内はかなり自由なので、学内でイスラム教の制約はまったく感じることはありません。

3月にはさまざまな大学から合否結果が届いていましたが、NYUADからは遅めの4月1日に結果をもらいました。

ニューヨーク大学アブダビ校 | NYUADを選んだ3つの理由

最終的にNYUADを選んだ理由として、おもに3つのポイントがありました。

①Full Scholarship(全額奨学金)

合格通知と一緒に、奨学金の額も通知されました。

NYUADの学生の多くが「Full Scholarship」(全額奨学金)をもらっていて、私もそのひとりです。

現在は全額ではなく、7割〜5割の奨学金が多くなってきているようです

私は日本のごく一般的な家庭で育ちましたが、アメリカの大学の場合だと、奨学金は対象外もしくはほんの一部支給になるくらいです。

NYUADでは、超富裕層でなければほとんどの学生が全額奨学金をもらえます。

しかも、学費だけではなく、食費や生活費、そして母国に年に2回帰るための航空券代、さらには年間約24万円のお小遣いまでもらえます。

②大学の費用で世界各国に行くことができる

冬季には短期留学制度が用意されており、その費用も大学側がすべて負担してくれます。

私はこの制度を利用して、イタリア・フィレンツェに留学し、ルネッサンス芸術について学びました。

また、1学期間に渡る長期留学でも、アルゼンチンの首都・ブエノスアイレスに行き、今学期(現在)もガーナの首都・アクラに留学しています。

アブダビからも、いくつかの授業についてくる海外研修(遠足)でウガンダ、インド、バーレーン、ウズベキスタンに行きました。

いっさい費用を払わずに世界を見て学べるのがこの大学の大きな特徴で、豊富な留学制度や海外研修制度が整っているため、いろいろな国に留学することができます。

なお、留学が可能な期間は、4年間のうち最大2学期(合計1年間)となっています。

③世界各国からの学生が集まっている

私の学年(Class of 2019)には、75もの言語を話す85ヵ国からの300名の学生が学んでおり、全学では115ヵ国からの約1250名の学生がいます。

ひとつの国籍が大学を支配することのない環境で、教科書で学ぶよりも友達を通じて彼らの国の歴史や情勢、国際関係を学ぶほうがワクワクすると思い、この大学を選びました。

合格率は4パーセントですが、私は高校時代にさまざまな活動に積極的に参加したり、中学生向けサマースクールの開催でリーダーシップを発揮していたこともあり、この狭き門をくぐり抜けることができたのではないかと思っています。

なお、現在NYUADには日本人は10名ほど在籍しています。

将来につながるNYUADでの生活

NYUADの学生は、そのほとんどが4年間を学生寮で過ごしますが、私も大学の敷地内にある寮で生活しています。

私の大学での生活は、おもに予習、授業、復習、活動、研究で占められています。

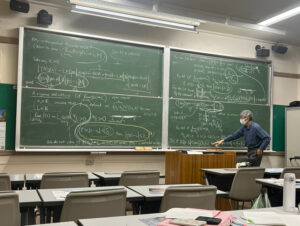

少人数制の授業が大半となり、先学期受講していた「公共政策」の授業では、教授1人とアシスタント1人、学生6人で行われました。

学生の国籍も多様で、ナイジェリア、ウクライナ、ヨルダン、ネパール、ポーランド、そして私(日本)という構成でした。

「芸術工学」の最終課題では、「ミニオンをハッピーにさせよう!」というインタラクティブな作品を制作しました。

本物のバナナやお菓子の箱を画面上に映してミニオンに見せると、ミニオンの表情が変わる対話型の作品です。

テクノロジーと教育の融合に興味があるので、将来的には芸術工学で学んだスキルを教育政策関連で応用できたらと考えています。

課外活動では、「グローバルカリキュラム」という、言語や教科に頼ることなく、小中学生に異文化理解やリーダーシップ、コミュニケーション向上のためのスキルを教えることを目的とした、全世界に通用する独自カリキュラムを考えるシンクタンクを立ち上げました。

それに関連したワークショップを、アブダビの小中学生を対象に行ったほか、テクノロジーと教育の融合(Edtech)に向けて「Arduino(アルドゥイーノ)」というマイコンボードを使って、「音声で電気をオンオフできる装置」「言語学習ゲーム」などのモノづくりにも励んでいます。

そして、学んだことをより若い世代に伝えて行くための一環として、Arduinoを用いたSTEMワークショップをアブダビの女子中高生約20名に対して実施しました。

NYUADでのリソースを活用しよう

NYUADは、チャンスを掴む意欲がある人、冒険したい人、そして挑戦したい人にオススメです。

NYUADでは、さまざまな意見や文化を受け入れつつ、自分の視点をアピールすることが大切です。

いろいろな意見をおもしろい!と感じる人には最適な場所ですが、逆にそれがめんどくさいと感じる人には向いていません。

また、ここではさまざまな著名人が講演会を開いたり、イベントで訪れる機会が多くあります。

NYUADのリソースを最大限に生かしたい人は、このようなチャンスを逃さないほうがいいでしょう。

私も、1年生のときにはご縁が重なり、世界的に有名な中国人ピアニスト・ランラン(Lang Lang)の公開授業を受けることができました。

NYUADでは、何事にも挑戦する姿勢が尊重されます。

まだ創立から8年と若い大学なので、挑戦に対して恐怖心を持たない(見せない)学生が活躍できる場でもあります。

私はNYUADを選んだことにいっさい後悔はありませんし、ずっとこの大学の学生でいたいと思うくらいこの大学が気に入っています。

なので、留学で困ったことはあまりないのですが、強いて言うなら冬休みが2週間ほどしかないのが難点です。

冬季の短期留学は必修なので、アメリカの大学などとくらべると休みが断然短いです。

イベントがたくさんある1月に日本にいることができないのは少し寂しいですが、留学先での新しい発見が多々あるので文句は言えません。

留学では、「物理的には離れているけれど、心理的にはつながっている」ことを実感する機会が多々あります。

こうして留学できているのは、これまでの努力の積み重ねだけではなく、家族、友達、そして支えてくれる人たちのおかげだと感謝しています。