※本記事は2022年に執筆されたものを再編集のうえ、「未来をつくる学びのカタチ」シリーズとして掲載しています

「未来をつくる学びのカタチ」は、みなさんの挑戦と成長を記録するシリーズです。海外体験、探究活動、地域貢献──さまざまなフィールドで、自分の問いを深め、行動した中高生たち。

海外進学ラボ

海外進学ラボ一人ひとりの言葉が、次の挑戦者の背中を押しています。あなたの経験も「中高生チャレンジレポート」で届けてみませんか? 🔗 応募ページはこちら

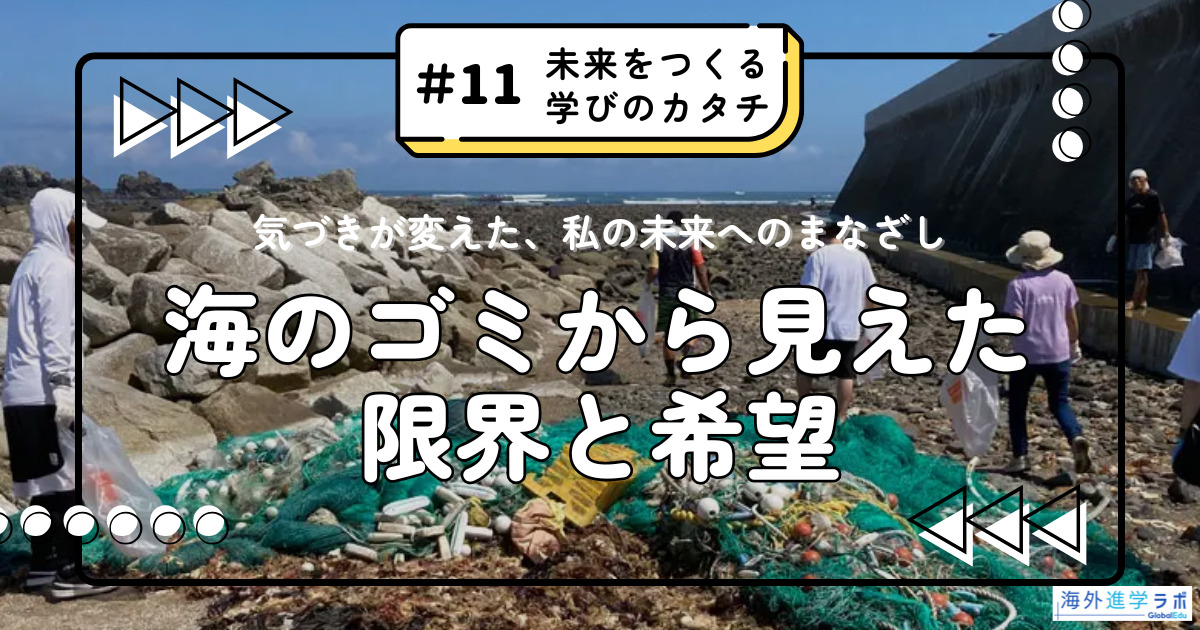

海の生き物が大好きで、イルカを見に行ったつもりが、そこで出会ったのは大量のプラスチックごみ──。

千葉県・銚子での清掃ボランティアに参加した中学3年生のRiriさんは、その体験から「ただ拾うだけじゃ解決できない」と実感。

そこで次に選んだのは、社会課題をアプリで解決する「Technovation Girls」への挑戦。環境問題を“自分ごと”として捉え、行動し続けた先に見えてきた、新たな学びと未来への道とは。

身近な海が「プラスチックゴミ」で深刻な事態に

海は、私の家にほぼ面しているので、とても身近な存在です。

また、幼いころから10年間ほどスイミングスクールに通っていたので、水に触れることが大好きで、海の生き物や深海生物に関する番組もよく視聴していました。

とくに、ダイオウイカの特集で目が30センチ以上もあると聞いたときの驚きは、いまでもはっきりと覚えています。

しかし、私たちが捨てるプラスチックゴミにより、非のない生き物が死に至り、それが深海までにも影響していることを知り、心が痛みました。

これがきっかけとなり、自分がプラスチックゴミ削減のために何ができるかを考えるようになりました。

まずは、海洋ゴミの清掃ボランティアに参加

プラスチック汚染問題に対して、まずは自分にできることをしようと、清掃活動のボランティアに参加することにしました。

インターネットで調べてみたところ、千葉県銚子市にある「銚子海洋研究所」が行っている清掃活動のボランティアを発見。 海

洋研究所は、普段イルカや鯨のウオッチング・クルーズツアーを主催している民間の団体ですが、月に1回、海上に浮かぶゴミ掃除および海岸のゴミ拾いもするボランティア活動もしていました(2021年8月より「一般社団法人OceanLifeCommunity14」という名称で活動)。

私はイルカや鯨も見たかったので、ツアーの後にボランティア活動ができる2021年7月に、家族でクルマで2時間かけて銚子に行きました。

午前中に到着し、まずはイルカウオッチングのため船に乗り、乗客20人ほどで海岸から少し離れたところで双眼鏡を手にしてイルカを探しました。

季節的に鯨の季節ではなく、イルカの一種である「スナメリ」と数頭出会うことができました。

ただ、あいにくその日は台風が近づいていて海が荒れて危険だったので、午後に予定していた海上ゴミの清掃は中止になってしまいました。そのため、海岸沿いを歩き、ゴミ拾いを行いました。

拾ったのはビン、プラスチック、お菓子の袋、紐などです。種類さまざまで、私が想像していた量を遥かに上回っていました。

とくに驚いたのは、鯨などの大きな生き物をも捕らえることができてしまう漁網などのネットで、とても人の力では動かせないほどでした。

清掃活動の主催者に話を聞いてみると、このような人力で運べないサイズのものが海から流れ着くのはそうめずらしくなく、トラックや大型機械によって運ばなくてはならないとのことでした。

拾ってはまた新しいゴミを見つけ、拾っては新しいゴミを見つけの繰り返しで、キリがないことを知りました。

銚子の海は私が気軽に行ける場所ではなく、しょっちゅうボランティア活動に参加することには限界がありました。気持ちはあっても持続できず、一時的になってしまう……

このような終わりの見えない現状を突きつけられた私は、清掃活動だけではなく、その問題の根本である人々が海に投げるゴミをなくす必要があると思い、自分に何ができるかを考え始めました。

社会課題を解決する「アプリ開発プログラム」に参加

そんななか、出会ったのが「Techovation Girls(テクノベーション・ガールズ)」です。

女子中高生がチームで参加し、社会課題を解決するアイデアをアプリにして応募するコンペティションで、アプリ開発に必要なプログラミングも基礎から学べるというものでした(2022年は1月〜4月まで、ブートキャンプや3ヵ月におよぶプロジェクト活動を実施)。

私はプログラミングなどのスキルはいっさいなく、初めての経験でしたが、プラスチックゴミ削減のために自分にしか作れないオリジナルのアプリを作ってみたい! という思いから参加を決めました。

チームを組むにあたって、同じ社会問題に関心がある女子中高校生とつながることができ、自分と考えや価値観が似た相手とオンラインを通じて顔を見て話をすることができました。

現在もアプリは開発中ですが、解決したい問題を根本から変えられないかと行動し、同時にプログラミングの技術も学ぶことができ、自分にとってとてもいい経験となっています。

課題を自分ごとで捉えたら世界が広がった!

私にとって1番身近であった清掃活動から始めることで、ボランティアだけでは拾いきれないプラスチック汚染問題への厳しい現状を理解し、根本解決に向けて自分のできることをしようという気持ちが芽生えました。

そして、いままで触れたことがなかったアプリ開発にチャレンジし、チームで協力すると同時にプログラミングという技術も習得することができ、参加して本当によかったと実感しています。

気軽にやってみた清掃活動がTechnovation Girlsにつがり、何事にも挑戦することの大切さも学べた気がします。これからも、チャレンジ精神を持ってプラスチック汚染問題に関する課外活動を続けていきたいです。

プラスチック削減に向けての活動を続けていきたい

プラスチック汚染問題は、現在もっとも重要な社会問題としてSDGsのひとつに設定されており、驚くべきことに2050年には海洋プラスチックゴミが魚の重量を超えるという予測もあります。

これは個人的な問題ではなく、地球規模の深刻な問題です。実際、清掃活動に参加することで、ゴミを拾うだけでは海中のプラスチックを到底回収できないことを実感しました。

根本的に解決するには、ボランティア活動だけではなく、より多くの人がプラスチック削減に取り組むことが大切です。リサイクルをしたり、エコバックを持ち歩いたり、屋外で出たゴミは持ち帰るなど一人ひとりにできることはさまざまです。ぜひみなさんにも試してみてほしいです!

2022年4月には「プラスチック新法」も施行され、各個人がより環境へ配慮した行動が求められるようになりました。現在製作中のアプリは未完成ですが、いろんな人に使ってもらうことで、少しでも問題解決に貢献できたらいいなと思っています。

(千葉県・私立中高一貫校の中学3年生)