作文コンクール8選2024 | 海外研修の副賞もゲットできる!夏休みに挑戦したい定番コンテスト

Globaledu

Globaledu小学生から高校生を対象としたエッセイコンテストは、多数開催されています

2024年の夏休みは、関心や希望進路に近いコンテストに挑戦してみよう!

作文コンクール8選 | どんなものがあるの?

今回は、グローバルエデュの読者のみなさんにもおなじみの、8つの作文コンクールをさまざまな観点から比較して紹介します。

自分に適したコンクールがあるか、まずはチェックしてみてくださいね!

※対象となる学年も賞によって異なります

①JICA「国際協力エッセイコンテスト」(中高生)

例年、国際理解・SDGs等をテーマに開催。上位入賞者は海外研修(東南アジア)に招待される。

②WFPエッセイコンテスト(小4~大人)

応募数に応じた途上国支援を目的とするチャリティーコンテスト。例年、応募1作品につき途上国へ2日分の給食費(60円)を寄付し、世界の子供たちの健全な成長と自立を応援。

③筑波大学「高校生アートライター大賞」

「芸術」をテーマにした小論文コンテスト。隔年で英語論文と日本語論文の募集がある。(2024年は英語での募集)

④高校生東南アジア小論文コンテスト

東南アジアを取り上げるユニークなコンテスト。3つの国それぞれの現地のSDGs関連課題を問う。

⑤慶應大学「小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト」

慶應義塾大学が主催。抽象的でやや哲学的なテーマに対して、6000字〜8000字で論じる必要がある。

⑥国際理解・国際協力のための主張コンクール(中学生、高校生)

中学生は作文、高校生は「スピーチ」で発表するコンテスト。特賞の受賞者はニューヨーク海外研修に招待される。

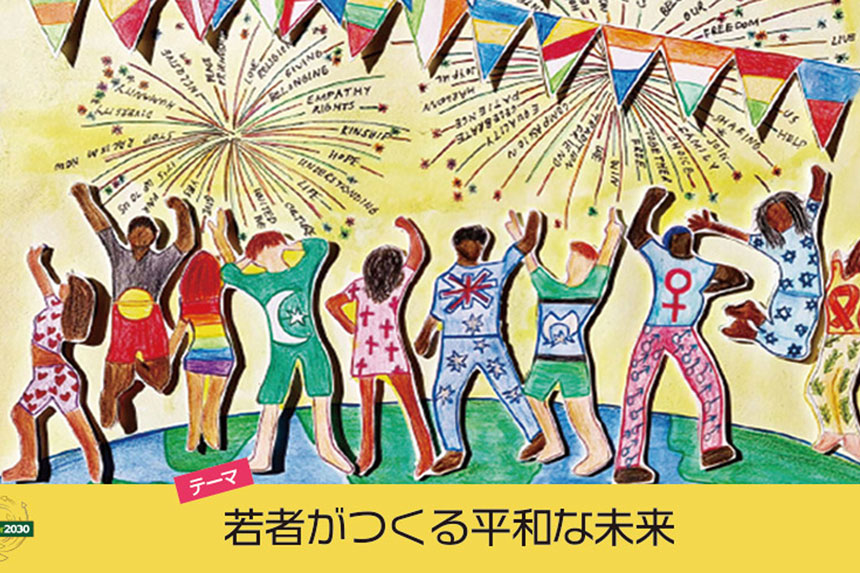

⑦国際ユース作文コンテスト(小中高生)

高校生は大学生、社会人と同じ部門で選考される。「平和の実現」について「より良い世界のために何ができるか」を若者の視点で論じる。

高校生が異なる文化を持つ人々と関わり合う大切さを見つめ、考える機会を持つこと、英語でしっかりと表現する能力を養う場として実施。

| コンテスト | 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト | WFPチャリティーエッセイコンテスト | 高校生アートライター大賞 | 高校生東南アジア小論文コンテスト | 小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト | 科学の芽 2024 | 国際理解・国際協力のための中高生コンテスト | IIBC高校生英語エッセイコンテスト | 国際ユース作文コンテスト |

| 主催 | JICA国際協力機構 | 認定NPO法人 国連WFP協会 | 筑波大学芸術専門学群 | 神田外語大学 | 慶應義塾大学 | 筑波大学 | 外務省、公益財団法人日本国際連合協会 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 公益財団法人 五井平和財団 |

| 対象 | 中学生・高校生 | 小学生部門、中学生・高校生部門(18歳以上の部もあり) | 高校生 | 高校生 | 高校生 | 全国(海外を含む)の小学3年〜高校生までの個人もしくは団体 | 中学生(作文)、高校生(スピーチ) | 高校生 | 子どもの部(小中学生)、若者の部(15歳~25歳) |

| 締め切り | 2024年9月18日 | 2024年9月4日 | 2024年9月30日 | 2024年9月6日 | 2024年8月26日 | 2024年9月17日 | 2024年9月上旬頃(地域別に設定 | 2024年9月10日 | 2024年6月15日 |

| テーマと文字数 | 未来の地球のために -私たちにできること- 中学生(1200字以内)、高校生(1600字以内) | 大切さを考えよう 私たちのごはん(200字~800字) | 3つのテーマから選択。①日本のアート:日本のアートについて②制作体験:自身の制作体験について③アート&ライフ2024:現在の世界状況下でアートと生きることについて(英文1000語以内) | タイ、インドネシア、ベトナムのいずれかのSDGs課題文を読んで考えを書く1000~1200字 | 「SNSが無い世界」など65つのテーマから選択。6000字~8000字 | 素直な疑問や発見がある、この1年間で新しく発見したことを中心にまとめた作品 | 「未来世代にとってあるべき世界の姿」など3つのテーマから選択。スピーチ持ち時間6分、作文1600字以内 | つながる心、広がる世界~コミュニケーションを通じた響きあい~(英文500語~700語) | 対立を超えた私の体験(日本語1600字以内、英文700語以内) |

| ポイント | 上位入賞者は 夏休みの海外研修に参加できる。 その他フェアトレード商品の贈呈あり | 上位入賞者には賞状と賞品を贈呈。応募することが途上国の子どもたちの食糧支援に | 上位入賞者には賞状と、画材や大学の記念品を贈呈 | 最優秀賞に賞金10万円、入選に図書カード1万円など各受賞者に賞金等あり | 最優秀賞に賞金15万円など上位入賞者には賞金あり | 記念品としてオリジナルファイルをプレゼント、「科学の芽」賞・奨励賞・努力賞などには賞状や記念品が贈呈 | 特賞の受賞者は春休みの海外研修に参加できる。他、入賞者には賞状や立てを贈呈。 | 上位入賞者の副賞にはノートPC、すべての応募作品に英語講師によるコメント付きフィードバック | 最優秀賞に賞金10万円など上位入賞者には賞金、副賞あり。 |

作文コンクール8選 | コンテストの特徴

小・中・高校生向けのエッセイコンテストは、企業、NPO、大学などさまざまな団体が主催しています。

夏休みにじっくり挑戦できる

ここで紹介しているもののほとんどが、じっくり取り組みやすい夏休みの時期をはさんで募集。多いものでは、毎年数万通の応募が集まる定番の人気コンテストもあります。

ここで紹介するコンテストには、基本的にはどれでも個人で応募することができますが、なかには学校単位での団体応募を受け付けているものもあります。

団体応募を対象に特別賞を設けているコンテストもあるので、学校単位の応募ができるコンテストの場合は、学校経由で応募をしたほうがいいか、先生に相談してみてもいいかもしれません。

なお、IIBCについては、個人部門・団体部門ともに学校側の主導で応募を行う点に注意してください。

作文コンクール8選 | 応募するメリットは?

もっとも歴史の浅い「高校生東南アジア小論文コンテスト」でも過去6回、「小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト」に至っては過去40回以上開催されているなど、知名度のあるコンテストを集めました。

入賞すると受験でもアピールできる

そのため応募し、入賞することができれば、推薦型入試などでは大きなアピール材料になるでしょう。

もちろん、応募することそのものが文章力や論理的思考力を高め、自身の将来についても考えられるいい機会になります。

とくに海外大学を志望する場合は、IIBCやアートライター大賞(隔年)など英文エッセイのコンテストに挑戦するのもおすすめです。

海外研修や賞金などの副賞も魅力

また、コンテストによっては副賞も魅力的です。

「国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト」、「国際理解・国際協力のための中高生コンテスト」では、上位入賞者を対象に海外研修に招待しています。

また、賞金が用意されているコンテストも多いので、それらを狙って応募する人も少なくないようです。

作文コンクール8選 | それぞれの内容をチェック!

上記で紹介した小論文コンテストの詳細をひとつずつ紹介していきます。

応募するコンテストを検討する際に参考にしてください。

①JICA「国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト」

主催者であるJICA(国際協力機構)は、途上国の開発支援を行っている独立行政法人。応募者に世界の抱える課題や、国際協力への関心を持ってもらうことを求め開催されています。

こんなエッセイを書いてみよう

世界で起こっているさまざまな問題は、決して遠くで起こっている他人ごとではなく、自分たちの生活と結びついていることがあります。中学生・高校生でも行動に移せそうなアイデアを考え、提案してみましょう。

受賞作品からみえてくる傾向と対策

自身の経験からどんな世界の課題に問題意識を持ち、それに対してどんな行動を起こしてきたのかを書いた受賞作が多いです。多かれ少なかれ世界との関わりを論じることになりますが、題材は学校や家庭における身近な体験がベースで問題ないとのこと。

問題について調べて終わりではなく、行動に移したうえでの気付きまで小論文に盛り込みたいところです。

応募に際してのアドバイス

団体応募を受け付けているため、例年2万作品以上の応募がありますが、応募数にひるまずに挑戦してみましょう。

受賞者には海外研修への招待もあり、国際分野・SDGsに関心がある人は関心分野を深める大変いい機会になります。

エッセイを書いて、海外研修参加を目指そう!

②WFPエッセイコンテスト

飢餓をなくすため活動している国連機関WFPの開催しているコンテストで、応募1作品につき60円(途上国の給食2食分)がWFPにスポンサー企業を介して寄付されます。

多くの人に食糧問題に関心をもってもらい、同時に支援も行う機会として開催されています。

こんなエッセイを書いてみよう

「食事」に関する印象に残った出来事を中心に、自身の経験や思いを文章にまとめていくとよさそうです。

受賞作品からみえてくる傾向と対策

「エッセイ」ということで、社会問題のように大きなテーマを扱うのではなく、自身の個人的な経験を、詳しく印象的に書いた作品が受賞しています。

応募に際してのアドバイス

字数が少ないですが、心情や場面をていねいに描写し、自身の経験を具体的にイメージしてもらえるよう書きましょう。食糧問題に関心が強い人はもちろん、必要字数が多くないため、エッセイに苦手意識がある人もこれを機に挑戦してみるのはどうでしょうか。

思わず読みたくなる、印象的な出だしも考えてみるといいですね

③筑波大学「高校生アートライター大賞」

筑波大学の芸術学群が主催する、「アート」に特化したユニークな小論文コンテスト。アートについて、考え、伝える力をはぐくむことが期待されています。

こんなエッセイを書いてみよう

自身でも制作をしている人は作品に込めた思いや制作背景を、鑑賞が好きな人は、印象に残った芸術作品とそのとき感じ取ったことを書いてみるとよいでしょう。

受賞作品からみえてくる傾向と対策

感性は人それぞれであるというのが「アート」の前提ですが、自分の心がなぜ動いたのか、理由をていねいに説明して、できるだけ読み手に理解してもらえるように書くことを心掛けましょう。

応募に際してのアドバイス

ただの「作品紹介」にならないように、作品の持つ制作背景などに加えて、自身がどういう視点で作品に向き合い、何を感じ取ったのかをていねいに記述してみてください。

2024年度は英語エッセイが募集対象となるため、英語ライティングスキルを鍛える絶好の機会にもなります。

④高校生東南アジア小論文コンテスト

主催の神田外語大学には「アジア言語学科」があり、東南アジアの諸言語を学ぶことができます。

高校生に日本ともつながりの深い東南アジアに目を向けてもらい、関心をもってもらう意図で開催されています。

こんなエッセイを書いてみよう

テーマとなる3ヵ国について、国ごとに現状の課題と問いが具体的に与えられるので、それに沿って調べ、考えたことを中心にまとめるとよさそうです。各国、テーマジャンルが少しずつ異なるため、エッセイを通じてより知識を深めたい課題内容を選びましょう。

受賞作品からみえてくる傾向と対策

課題設定がすでに与えられているぶん、差がつくのはいかに調査を綿密にできるかです。そして自身の考えた「課題解決策」に、調査に基づく根拠をしっかり持たせられるかがカギになります。

応募に際してのアドバイス

なるべく政府機関の発表しているデータなど、信頼性のある情報を基に論じましょう。

またアイデアを考えたら、「なぜそれは今実現していないのか」という視点で、ハードルになっている部分をどう解消すればよいか一歩踏み込んで考えてみるといいでしょう。

⑤慶應大学「小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト」

慶應義塾大学の元塾長で、優れた文筆家であった小泉信三の名を冠し、高校生の文章作成能力の向上を目指して開催されています。50年近い歴史があり、大学生顔負けのハイレベルな論文が求められるコンテストです。

こんなエッセイを書いてみよう

テーマは6種類から選択できますが、「真実」などかなり抽象的なものを含むのが特徴です。それぞれ抽象的なため、執筆に際しては、そのテーマから連想した「問い」を自身で立て、それに答えを出していく過程を述べていくことになります。

字数が6000字以上と多いため、参考文献を引用したり、自身で行った調査(アンケートなど)の結果を紹介したりと、考えの根拠になる部分も丁寧に説明している作品ばかりです。

読み手が論旨をきちんと追えるように論理的な章立てをして書いていきましょう。

応募に際してのアドバイス

いかにユニークで発展性のある「問い」を立てられるかで作品の完成度が大きく左右されます。

字数が多いので、終始分かりやすく論じられているか、信頼できる先生などに読んでもらってアドバイスをもらうとよいでしょう。

⑥国際理解・国際協力のための高校生/中学生の主張コンクール

外務省、日本国連協会が主催する由緒あるコンクールで、国際理解・国際協力について考える機会を提供することに主眼が置かれています。スピーチ形式で発表することもユニークです。

こんなエッセイを書いてみよう

自身の社会課題への問題意識が、国連の活動によってどう解決できるかを論じてみる。あるいはSDGsの目標の中で関心が高いものについて調べ、実現のための具体策を論じるとよさそうです。

受賞作品からみえてくる傾向と対策

スピーチという特性上、聴衆を引き込む「語り出し」のインパクトが重要です。自身の体験などを印象的に述べてから、本題の社会課題へと論を発展させていくとよいでしょう。

実際に壇上でスピーチを披露するのは、一部地域の2次審査や中央大会などその機会は限られます。まずは、地域別の選考を通過できるよう主張内容の原稿を質の高いものに仕上げましょう。

応募に際してのアドバイス

特賞を受賞すると国連ツアーを含む海外研修に参加できるのが魅力的なコンテストです。

内容をしっかり構成することに加えて、声の調子や身振り手振りなど、非言語の部分でも聴衆を引き付けられるよう、人に見てもらいながら練習しましょう。

⑦国際ユース作文コンテスト

より良い世界の実現に向けて、若者の発想を発信し、取り入れていくことを目的に開催されています。正論を語るだけでなく、行動を伴った作品が求められています。

こんなエッセイを書いてみよう

あなたは何らかの対立と向き合った経験はありますか? その体験から学んだことや、その学びを自分自身や社会の未来にどのように生かしたいかを具体的に論じていきます。

受賞作品からみえてくる傾向と対策

テーマは毎年のように変化がありますが、共通の留意点として抽象的な論で終わらないようにしましょう。自分の経験に基づき、自分がどんな問題を解決したいのか、そのためにどうするとよいのかを具体的に論じた作品が評価されています。

応募に際してのアドバイス

人生には、大小さまざまな対立に直面する機会があるはずです。まずは、自身の対立に関わる体験をピックアップし、その際の学びや教訓をどのように将来に活かすことができるか整理してみましょう。

⑧IIBC高校生英語エッセイコンテスト

高校生が異なる文化を持つ人々と関わり合う大切さを見つめ、考える機会を持つこと、自分が考えたことを英語でしっかりと表現する能力を養うことを目的に実施されています。

こんなエッセイを書いてみよう

2024年度のエッセイテーマは、「つながる心、広がる世界~コミュニケーションを通じた響きあい~」。

「響きあい」という言葉は、自分と異なる価値観を持つ相手と関わるなかで、自分自身が変わるだけでなく、相手も何らかの変化を遂げていく相互触発の作用を指します。

これまで体験した日本人・同級生・海外の人との交流を振り返り、分かりやすく論理的な英文エッセイを書き上げてみましょう。

受賞作品からみえてくる傾向と対策

国内・海外の枠にとらわれず、異なる価値観との出会いを通じて異文化体験を通じて得られた気づき、成長、コミュニケーションの大切さなどについて、しっかり伝わる表現で書かれている作品が評価されています。

最初に、複数の体験を書き出し、自分の伝えたいメッセージとそれを支える出来事を絞り、自分や相手が価値観の違いを感じた背景や理由まで多面的に分析してみましょう。

応募に際してのアドバイス

個人表彰の対象となる部門に応募できるのは、1校あたり3作品までとなっています。よって、個人部門に応募するには、まずは在籍する学校内で作品が3枠に選ばれる必要があります。

また、応募作品には、ネイティブスピーカーによるコメントをつけてフィードバックがあります。

* * *

小・中・高校生向けの小論文コンテストは、さまざまなテーマや主催団体のものが開催されています。

自身の関心にあったものを見つけ、できれば受験学年になる前に取り組んでみてはどうでしょうか。

執筆の過程で抱いた疑問や問題意識が、進路選びのきっかけにつながるはずです